Entdecken Sie unseren neuen Artikel in der Zeitschrift „Wissen hoch N“ mit dem Titel „Regionalen Wasserbedarf nachhaltig decken“. Der Beitrag beleuchtet das laufende Projekt „Integriertes Wasserversorgungs- und Wassermengen-Managementkonzept für den Raum Lüneburg-Uelzen“ (IWaMaKo-ZuSa), dass wir gemeinsam mit unseren Partnern vorantreiben. Erfahren Sie mehr unter:

ein Update für EWAZ

Pressemitteilung der Technischen Universität Clausthal vom 21.09.2023

Studie sieht Potenziale für Kombikraftwerke

Das Projekt „Energie- und Wasserspeicher Harz“ (EWAZ) über die Kopplung nachhaltiger Systemdienstleistungen zur Energiespeicherung, zum Hochwasserschutz und zur Ressourcensicherung“ ist abgeschlossen.

Der Abschlussbericht des Projektes „Energie- und Wasserspeicher Harz“ ist am 21. September 2023 im Energie-Forschungszentrum Niedersachen in Goslar präsentiert worden. Die Vorstellung fand im Rahmen eines Pressegesprächs mit regionalen und überregionalen Medienvertreterinnen und -vertretern sowie Teilnehmenden der Projektgruppe einschließlich externer Beiratsmitglieder statt.

Mehr lesen

Im Projekt EWAZ wurde – angesichts der Auswirkungen des Klimawandels – die systemische Kopplung von Energie- und Wasserwirtschaft untersucht. Der Fokus lag dabei auf der nachhaltigen Bereitstellung von Systemdienstleistungen, die die Trinkwassergewinnung, die Niedrigwasserabgabe und den Hochwasserschutz in Verbindung mit regenerativer Energieerzeugung und -speicherung umfassen. In diesem Zuge wurden sechs Standorte im Westharz identifiziert, die das Potenzial für eine Umsetzung in die Realität bieten. Die methodische Vorgehensweise ist auf ähnlich gelagerte Fälle übertragbar. Die Ergebnisse verdeutlichten, wie sich die Energie- und Wasserwirtschaft im Westharz mit ihren multifunktionalen Aufgaben an den Klimawandel anpassen könnte.

Insbesondere wird im Bericht festgestellt, dass durch vier zu errichtende Pumpspeicherwerke mit insgesamt 1 Gigawatt (GW) Leistung und 4 Gigawattstunden (GWh) Kapazität sowie zusätzlichen wasserwirtschaftlichen Funktionen das derzeit zur Verfügung stehende Speichervolumen von 60 Millionen Kubikmeter für Trinkwasser um 50 Prozent erhöht werden kann. Die Studie sieht also Potenziale für regenerative Kombikraftwerke zur Energiespeicherung mit Hoch- und Niedrigwasserschutzfunktion und zusätzlicher Trinkwasserbereitstellung im Westharz.

Gefördert wurde das Projekt „Energie- und Wasserspeicher Harz“ innerhalb der Richtlinie „Innovation durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen“ im Bereich Energiewirtschaft im Zeitraum Juli 2019 bis Juni 2022 durch europäische Fördermittel (EFRE). An der Durchführung waren drei Hochschulen beteiligt: Die TU Clausthal brachte sich ein mit dem Institut für Elektrische Energietechnik und Energiesysteme (IEE) um Prof. Hans-Peter Beck, dem Institut für Wirtschaftswissenschaft (IfW) um Prof. Roland Menges, dem Institut für Bergbau (IBB) um Prof. Oliver Langefeld sowie dem Clausthaler Umwelttechnik Forschungszentrum (CUTEC) um Dr. Jens zum Hingst. Seitens der TU Braunschweig war das Leichtweiß-Institut für Wasserbau (LWI) mit der Abteilung Hydrologie, Wasserwirtschaft und Gewässerschutz um Prof. Günter Meon dabei und seitens der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften war es die Fakultät für Bau-Wasser-Boden um Prof. Klaus Röttcher. Begleitend unterstützt wurde die Forschung von den Kooperationspartnern Harz Energie GmbH & Co. KG, Harzwasserwerke GmbH sowie einem Praxisbeirat.

Im Pressegespräch führte Projektleiter Prof. Beck in das Forschungsvorhaben ein. Es folgten drei Kurzvorstellungen der Teilprojektleiter zu den Themen Systemsimulation (TU Braunschweig), Wasserbau (Ostfalia Hochschule) und Energie (TU Clausthal).

Zur Veröffentlichung der wissenschaftlichen Ergebnisse des Projektes ist ein Buch (in Print- und elektronischer Version) in der Schriftenreihe des Energie-Forschungszentrums Niedersachsen erschienen, das den Titel „Energie- und Wasserspeicher Harz (EWAZ) – Kopplung nachhaltiger Systemdienstleistungen zur Energiespeicherung, zum Hochwasserschutz und zur Ressourcensicherung“ trägt (Cuvillier Verlag Göttingen, Band 77, ISBN: 9783736978751 und eISBN: 9783736968752

).

Wissenschaftlicher Kontakt bzw. Rückfragen:

Prof. Hans-Peter Beck

hans-peter.beck@efzn.de

Dr. Jens zum Hingst

zum.hingst@cutec.de

Pressekontakt:

Christian Ernst

TU Clausthal

Pressesprecher

05323 – 723904,

christian.ernst@tu-clausthal.de

„Digitalisierung des Wassersektors“ ein Beitrag von ZDIN

Treffen am World Refill Day am Campus Suderburg – Wasser Quartier Suderburg setzt Zeichen für nachhaltige Wassernutzung

Am 16.06.2023 fand am Campus Suderburg im INBW ein Treffen zum World Refill Day mit der Botschaft „Leitungswassertrinker statt Kistenschlepper“ statt. An der Veranstaltung nahmen insgesamt 14 Interessierte teil, darunter Professoren, Mitarbeitende der Ostfalia und Studierende teil. Die mitgebrachten Wasserflaschen zeigten die Bereitschaft auf Plastikmüll zu verzichten.

Im Rahmen des Treffens wurden die neuen Aufkleber für das Wasser Quartier Suderburg verteilt, die das Bewusstsein für die Nutzung von Leitungswasser stärken sollen. Die Teilnehmenden waren eingeladen, bei Kaffee und Kuchen, sowie natürlich Leitungswasser das Gespräch zu suchen und Ideen für zukünftige Aktionen zur Förderung nachhaltiger Wassernutzung zu diskutieren.

Das Wasser Quartier Suderburg bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmenden für ihr Engagement und freut sich aufkommende Veranstaltungen, bei denen gemeinsam daran gearbeitet wird, das Bewusstsein für nachhaltige Wassernutzung weiter zu stärken und die Bedeutung von Leitungswasser und den Verzicht auf unnötigen Plastikmüll hervorzuheben.

Bleiben Sie gespannt auf weitere Aktionen des Wasser Quartier Suderburg!

Ggf. Hinweis zum Moodlekurs (nur für Ostfalia-Angehörige zugänglich) wenn es da etwas gibt bzw zu a tip:tap.

Weitere Informationen finden Sie auf dem moodel-Kurs oder der atip:tap-Website:

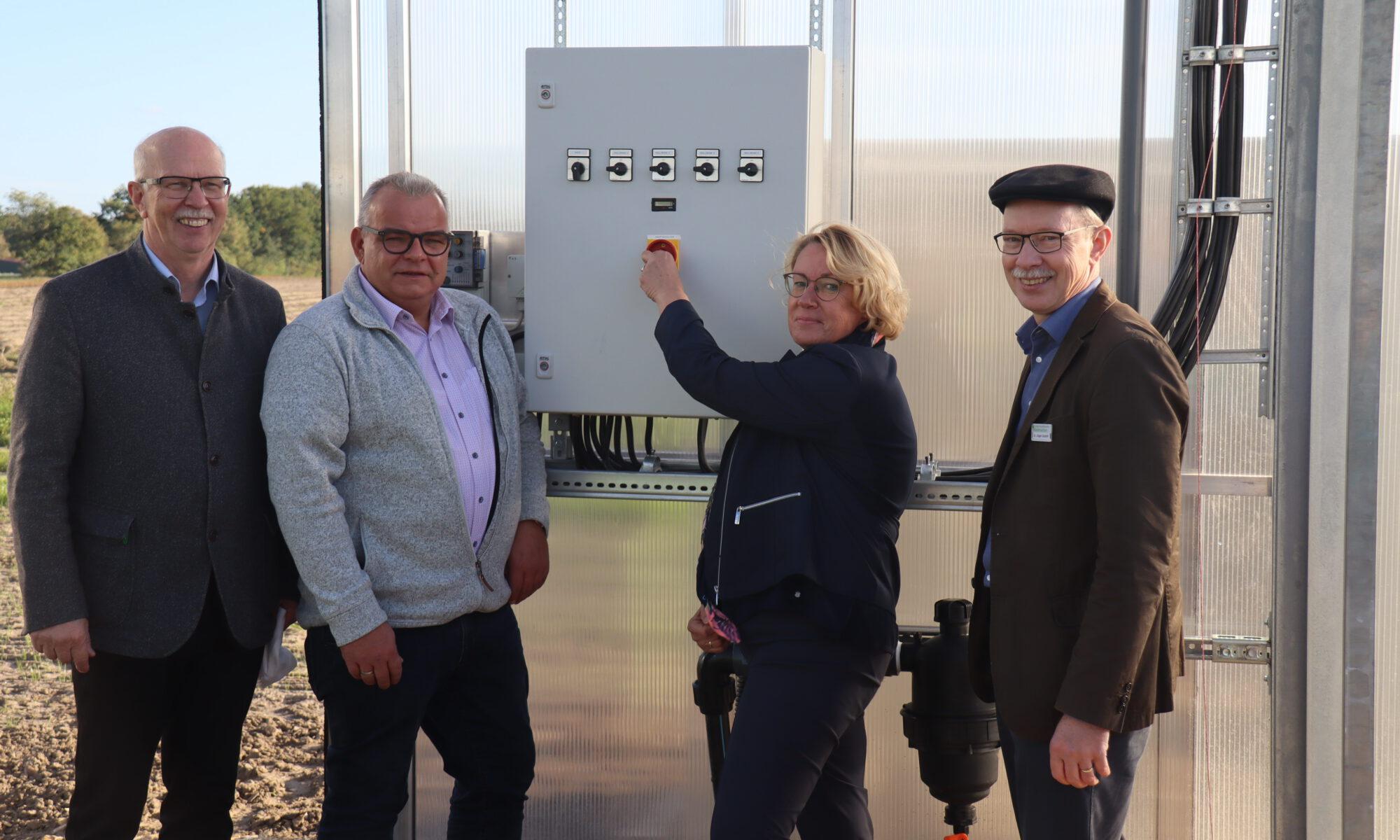

Ministerin weiht Rainshelter der Landwirtschaftskammer ein

Das deutsche „Silicon-Valley“ der Bewässerung im Hardautal erhält weiteren wichtigen Baustein. Unter Beteiligung der Niedersächsischen Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast, dem Präsidenten der Landwirtschaftskammer Gerhard Schwetje und dem Leiter der Bezirksstelle Uelzen Dr. Jürgen Grocholl wurde am 6.10. der Rain Shelter auf den Versuchsflächen der Landwirtschaftskammer zwischen Suderburg und Hamerstorf eingeweiht. Dieser 24 x 60 m große Regenschirm ermöglicht es auch in nassen Jahren Untersuchungen durchzuführen, wie sich Pflanzen in trockenen Jahren verhalten und mit knappen Wasserressourcen optimal bewässert werden können. Ein solcher Rain Shelter, in dieser Größe und zu diesem Zweck ist in Europa einmalig erläutert Dr. Jürgen Grocholl.

„Ministerin weiht Rainshelter der Landwirtschaftskammer ein“ weiterlesenZukunftslabor Wasser

Bewirtschaftung von Wasser und Acker

Informationsaustausch zum Thema Feldberegnung zwischen Fachverband Feldberegnung (FVF), Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK), Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU), Wasserbehörden der Landkreise und Praktikern der niedersächsischen Beregnungsregionen am 12.07.2022 in Suderburg.

Workshop zur Zukunft der Digitalisierung im Wassermanagement

Am Rande der Einweihung des Forschungsbaus des Zentrums für Marine Sensorik (ZfMarS) in Wilhelmshaven am 13.5.2022 fand ein Workshop zur Zukunft der Digitalisierung im Wassermanagement statt bei dem sich Wissenschaftler und Professoren nahezu aller niedersächsischen Hochschulen über die aktuellen Herausforderungen der Digitalisierung in der Wasserwirtschaft ausgetauscht haben. Die Ostfalia Hochschule wurde dabei von Prof. Wallner und Prof. Röttcher vertreten. Weitere Informationen zur Einweihung bei der auch Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler anwesend war finden sich auf der Seite der Uni Oldenburg.

Campus Suderburg wird Wasser-Quartier

Als Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz setzt sich die Ostfalia am Campus Suderburg dafür ein, Leitungswasser statt Flaschenwasser zu verwenden und intensiv für die Nutzung von Leitungswasser zu werben.

„Global denken, lokal handeln“, so lässt sich die jüngste Initiative von Prof. Klaus Röttcher von der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften zusammenfassen. Zum „Weltwassertag“, unter dem Motto Groundwater: Making the invisible visible am 22.03.2022, ist der Campus Suderburg „Wasser-Quartier“ unter der Schirmherrschaft des Samtgemeindebürgermeisters Dipl.-Ing. Wolf-Dietrich Marwede geworden.

Der Campus Suderburg der Ostfalia Hochschule wird das 20. Wasser-Quartier in Deutschland und das erste an einer Hochschule. Ziel der Wasserquartiere ist es, eine Wasserwende zu erreichen und den Trend zu immer mehr Flaschenwasser umzukehren.

Der Pro-Kopf-Flaschenwasserkonsum in Deutschland ist heute 15-mal höher als in den 1970er Jahren. Dadurch werden viel Plastikmüll und unnötige CO2-Emissionen verursacht, insgesamt 1,5-mal so viel, wie der innerdeutsche Flugverkehr. Daher hat a tip: tap e.V. (deutsch: ein Tipp: Leitungswasser) die Initiative Wasserwende gegründet, um diesen Trend umzukehren und das Trinkwasser als Getränk Nr. 1 ins Rampenlicht zu rücken. Der Trend zum Trinkwasser soll durch die sich gegenseitig verstärkenden Elemente Bildung, Beratung, Aktionen für Bürger*innen, Trink-Orte und positive Kommunikation erreicht werden.

„Campus Suderburg wird Wasser-Quartier“ weiterlesen„Energie- und Wasserspeicher Harz“ (EWAZ)

Zwischenergebnisse zu Modellstandorten, Simulationen unter Berücksichtigung von Klimaszenarien sowie Bewertungsverfahren vorgestellt.

Die aktuellen Zwischenergebnisse aus dem Projekt „Energie- und Wasserspeicher Harz“ (EWAZ) haben die Forschungspartner:innen in einem Workshop in Goslar vorgestellt und diskutiert. Die Veranstaltung fand mit Beteiligung von Staatssekretärin Dr. Sabine Johannsen aus dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur statt, dem Förderer des EWAZ-Projektes.