Entdecken Sie unseren neuen Artikel in der Zeitschrift „Wissen hoch N“ mit dem Titel „Regionalen Wasserbedarf nachhaltig decken“. Der Beitrag beleuchtet das laufende Projekt „Integriertes Wasserversorgungs- und Wassermengen-Managementkonzept für den Raum Lüneburg-Uelzen“ (IWaMaKo-ZuSa), dass wir gemeinsam mit unseren Partnern vorantreiben. Erfahren Sie mehr unter:

ein Update für EWAZ

Pressemitteilung der Technischen Universität Clausthal vom 21.09.2023

Studie sieht Potenziale für Kombikraftwerke

Das Projekt „Energie- und Wasserspeicher Harz“ (EWAZ) über die Kopplung nachhaltiger Systemdienstleistungen zur Energiespeicherung, zum Hochwasserschutz und zur Ressourcensicherung“ ist abgeschlossen.

Der Abschlussbericht des Projektes „Energie- und Wasserspeicher Harz“ ist am 21. September 2023 im Energie-Forschungszentrum Niedersachen in Goslar präsentiert worden. Die Vorstellung fand im Rahmen eines Pressegesprächs mit regionalen und überregionalen Medienvertreterinnen und -vertretern sowie Teilnehmenden der Projektgruppe einschließlich externer Beiratsmitglieder statt.

Mehr lesen

Im Projekt EWAZ wurde – angesichts der Auswirkungen des Klimawandels – die systemische Kopplung von Energie- und Wasserwirtschaft untersucht. Der Fokus lag dabei auf der nachhaltigen Bereitstellung von Systemdienstleistungen, die die Trinkwassergewinnung, die Niedrigwasserabgabe und den Hochwasserschutz in Verbindung mit regenerativer Energieerzeugung und -speicherung umfassen. In diesem Zuge wurden sechs Standorte im Westharz identifiziert, die das Potenzial für eine Umsetzung in die Realität bieten. Die methodische Vorgehensweise ist auf ähnlich gelagerte Fälle übertragbar. Die Ergebnisse verdeutlichten, wie sich die Energie- und Wasserwirtschaft im Westharz mit ihren multifunktionalen Aufgaben an den Klimawandel anpassen könnte.

Insbesondere wird im Bericht festgestellt, dass durch vier zu errichtende Pumpspeicherwerke mit insgesamt 1 Gigawatt (GW) Leistung und 4 Gigawattstunden (GWh) Kapazität sowie zusätzlichen wasserwirtschaftlichen Funktionen das derzeit zur Verfügung stehende Speichervolumen von 60 Millionen Kubikmeter für Trinkwasser um 50 Prozent erhöht werden kann. Die Studie sieht also Potenziale für regenerative Kombikraftwerke zur Energiespeicherung mit Hoch- und Niedrigwasserschutzfunktion und zusätzlicher Trinkwasserbereitstellung im Westharz.

Gefördert wurde das Projekt „Energie- und Wasserspeicher Harz“ innerhalb der Richtlinie „Innovation durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen“ im Bereich Energiewirtschaft im Zeitraum Juli 2019 bis Juni 2022 durch europäische Fördermittel (EFRE). An der Durchführung waren drei Hochschulen beteiligt: Die TU Clausthal brachte sich ein mit dem Institut für Elektrische Energietechnik und Energiesysteme (IEE) um Prof. Hans-Peter Beck, dem Institut für Wirtschaftswissenschaft (IfW) um Prof. Roland Menges, dem Institut für Bergbau (IBB) um Prof. Oliver Langefeld sowie dem Clausthaler Umwelttechnik Forschungszentrum (CUTEC) um Dr. Jens zum Hingst. Seitens der TU Braunschweig war das Leichtweiß-Institut für Wasserbau (LWI) mit der Abteilung Hydrologie, Wasserwirtschaft und Gewässerschutz um Prof. Günter Meon dabei und seitens der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften war es die Fakultät für Bau-Wasser-Boden um Prof. Klaus Röttcher. Begleitend unterstützt wurde die Forschung von den Kooperationspartnern Harz Energie GmbH & Co. KG, Harzwasserwerke GmbH sowie einem Praxisbeirat.

Im Pressegespräch führte Projektleiter Prof. Beck in das Forschungsvorhaben ein. Es folgten drei Kurzvorstellungen der Teilprojektleiter zu den Themen Systemsimulation (TU Braunschweig), Wasserbau (Ostfalia Hochschule) und Energie (TU Clausthal).

Zur Veröffentlichung der wissenschaftlichen Ergebnisse des Projektes ist ein Buch (in Print- und elektronischer Version) in der Schriftenreihe des Energie-Forschungszentrums Niedersachsen erschienen, das den Titel „Energie- und Wasserspeicher Harz (EWAZ) – Kopplung nachhaltiger Systemdienstleistungen zur Energiespeicherung, zum Hochwasserschutz und zur Ressourcensicherung“ trägt (Cuvillier Verlag Göttingen, Band 77, ISBN: 9783736978751 und eISBN: 9783736968752

).

Wissenschaftlicher Kontakt bzw. Rückfragen:

Prof. Hans-Peter Beck

hans-peter.beck@efzn.de

Dr. Jens zum Hingst

zum.hingst@cutec.de

Pressekontakt:

Christian Ernst

TU Clausthal

Pressesprecher

05323 – 723904,

christian.ernst@tu-clausthal.de

„Digitalisierung des Wassersektors“ ein Beitrag von ZDIN

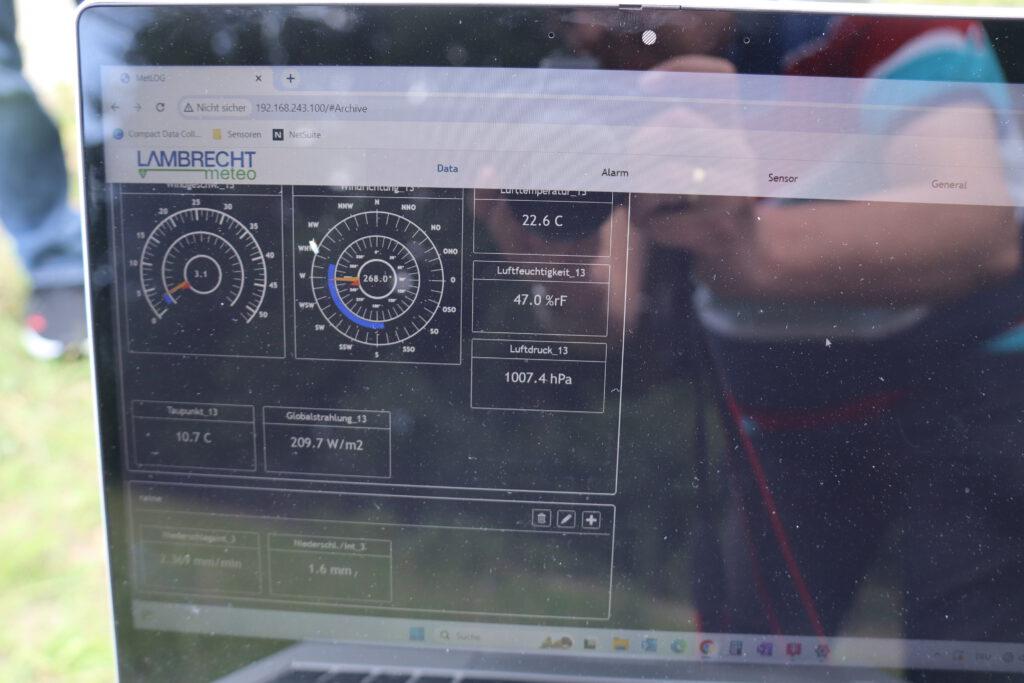

Weltweiter erster Weather Backpack mit Niederschlagsmesser

Die professionelle, mobile Wetterstation „Weather Backpack“ der Firma Lambrecht meteo wurde für das INBW mit einer Option zur Niederschlagserfassung ausgeliefert. Das bewährte System wurde um einen zusätzlichen Anschluss für einen rain(e) Niederschlagsmesser erweitert. Ausgestattet mit einem u(sonic)WS7 Sensor und dem rain(e) kann das INBW nun mobil und kurzfristig Messkampagnen durchführen, die punktgenaue Aussagen zur Wasserbilanz ermöglichen. Neben Windgeschwindigkeit und-richtung, Lufttemperatur, ralativer Feuchte, Luftdruck, Globalstrahlung und berechnetem Taupunkt ist der Niederschlag ein elementarer Parameter zur Betrachtung verschiedenster Fragestellungen. Dieser Weather Backpack ist das weltweit erste Exemplar mit integrierter Niederschlagsmessung.

Gebäudeeinweihung für den Forschungsneubau des INBW

Falko Mohrs, Minister für Wissenschaft und Kultur des Landes Niedersachsen, hat am Morgen des 28.04.2023 der Schlüsselübergabe des INBW Neubaus beigewohnt. Zusammen mit der Präsidentin der Hochschule, Frau Prof. Dr. Rosemarie Karger, Herrn Jörg Hillmer (stellv. für den Landrat Heiko Blume) und Frau Ulrike Herda, als Repräsentantin des Staatlichen Baumanagement Lüneburger Heide, wurde das Gebäude offiziell an die Hochschule und Herrn Prof. Dr. Röttcher übergeben.

Im Anschluss an den feierlichen Teil wurde das Gebäude in mehreren Führungen vorgestellt, wobei auch bereits erste Forschungsarbeiten im Gebäude vorgestellt wurden. Die Anmerkungen von Falko Mohrs, wie auch von Jörg Hillmer stellten die Bedeutung des Standortes Suderburg ganz klar in den Vordergrund. Zum einen den hohen Stellenwert der Lehre und Forschung im ländlichen Raum, wie auch die Forschung zur nachhaltigen Bewässerung und der Wasserwirtschaft im ländlichen Raum in der Region Nordostniedersachsen, die als Beregnungsintensivste Region Deutschlands ein ausgezeichneter Standort für die Aufgaben des INBW darstellt.

Schon jetzt sind die Büroarbeitsplätze des INBW voll besetzt und die Mitarbeitenden und Studierenden kommen ihren Aufgaben im Bereich der Forschung nach. Die Aufgaben des INBW sind eindeutig und zu diesem Zeitpunkt bereits für die nächsten zwei Jahre umfänglich gesichert. Neue Aufforderungen zum Stellen von Vollanträgen für neue Projekte sind auch in den letzten Wochen wieder mehrfach eingegangen.

Abschlussveranstaltung des Projektes Gnarrenburger Moor

Am Donnerstag dem 30.03.2023 kamen die Projektpartner mit 130 interessierten Teilnehmern in der Gemeinde Gnarrenburg zusammen, um auf der Abschlussveranstaltung die Ergebnisse des zweiten Projektes vorzustellen. Dazu nahmen zusätzlich ca. 230 Teilnehmer im Livestream der Veranstaltung auf BigBlueButton teil.

In dem Projekt ging unter anderem um das Anheben der Moorwasserstände zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bei gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung der Flächen. Das dazu entwickelte Wehrkonzept des INBW wurde von Dominic Meinardi vorgestellt, der die Ergebnisse der Ostfalia Hochschule präsentierte. Klaus Röttcher wies bei der abschließenden Podiumsdiskussion ausdrücklich auf die zukünftigen Herausforderungen der Wasserbereitstellung hin.

Weitere Informationen, sowie den Abschlussbericht des Projektes finden Sie auf der Webseite des LBEG.

Innovationstag auf der Future Farm

Im Rahmen des 5G-LA (5G in der Landwirtschaft) Projektes der Ostfalia Hochschule in Suderburg, stellt das INBW beim Innovationstag des Maschinenrings am 31.Mai neue Ansätze für die Beregnung unter Verwendung der 5G-Technologie vor. Die Optimierung der Bewässerung durch das Zusammenspiel von Sensorik, Aktorik, Datenmanagement, evidenzbasierter Entscheidungsfindung und Umsetzungssteuerung soll auf einem 5G-Experimentalfeld erforscht und erprobt werden. An dem Innovationstag werden weitere Akteure des Projektes teilnehmen und Ideen wie auch Produkte für eine zukunftsfähige und resiliente Landwirtschaft vorstellen.

„Energie- und Wasserspeicher Harz“ (EWAZ)

Zwischenergebnisse zu Modellstandorten, Simulationen unter Berücksichtigung von Klimaszenarien sowie Bewertungsverfahren vorgestellt.

Die aktuellen Zwischenergebnisse aus dem Projekt „Energie- und Wasserspeicher Harz“ (EWAZ) haben die Forschungspartner:innen in einem Workshop in Goslar vorgestellt und diskutiert. Die Veranstaltung fand mit Beteiligung von Staatssekretärin Dr. Sabine Johannsen aus dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur statt, dem Förderer des EWAZ-Projektes.

Klimaschutz und Landwirtschaft im Moor

Ein Beitrag zum Projekt „Gnarrenburger Moor“ wurde in der aktuellen Ausgabe der ti – Technologie-Informationen veröffentlicht.

Abschlussbericht zum Projekt „Sensorgestütze Beregnung von Kartoffeln“ erschienen

Der wissenschaftliche Abschlussbericht des EIP-Agri Projektes „Sensorgestützte Beregnungssteuerung in Kartoffeln“ ist nun als Thünen Working Paper erschienen.

Die Forschungsergebnisse der Operationellen Gruppe „Nachhaltige Bewässerung“ wurden zum Ende des Projektes als wissenschaftlicher Bericht aufgearbeitet, um auf diesem Wege zugänglich gemacht zu werden. Der Bericht ist unter dem folgenden QR Code erreichbar, oder aber unter dem folgenden Link.