Wassermanagement und Mikroklima unter der Agri-Photovoltaik-Anlage (Agri-PV)

In unserem Projekt (05/2022-04/2025) beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Methoden des Wassermanagements insgesamt das effizienteste Bewässerungssystem für die bisher kaum erforschten und erprobten Agrosolarsysteme bilden. Dies wollen wir anhand der Faktoren

- netto Wasserverbrauch (verbrauchtes Wasser – zusätzlich gesammeltes Wasser) und

- Oberflächenabfluss und Erosion bewerten.

Wassermanagement unter einer Agri-Photovoltaik-Anlage

Im Rahmen der angestrebten Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 und dem Einsatz erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung von 80 % bis zum Jahr 2030 ist die Photovoltaik (PV) neben der Windkraft das wichtigste Standbein der Energieversorgung. Der Bedarf an installierter PV-Leistung wird von Fraunhofer ISE mit 500 GWP angegeben. Von den vorhandenen integrierten Photovoltaik-Lösungen hat die Agri-Photovoltaik mit 1.700 GWP das mit Abstand größte technische Potential in Deutschland [1]. Im Landkreis Lüchow-Dannenberg steht die z.Z. größte Agri-PV Anlage (APV) in Deutschland mit einer Projektfläche von ca. 1 Hektar. Unter dieser Anlage wird für einen großen Hersteller von Trockenkräutern Schnittlauch angebaut. Im Rahmen eines EIP-Agri Projektes untersucht das Institut für nachhaltige Bewässerung und Wasserwirtschaft im ländlichen Raum (INBW) an der Ostfalia Hochschule in Suderburg Fragestellungen zum Wassermanagement unterhalb der APV.

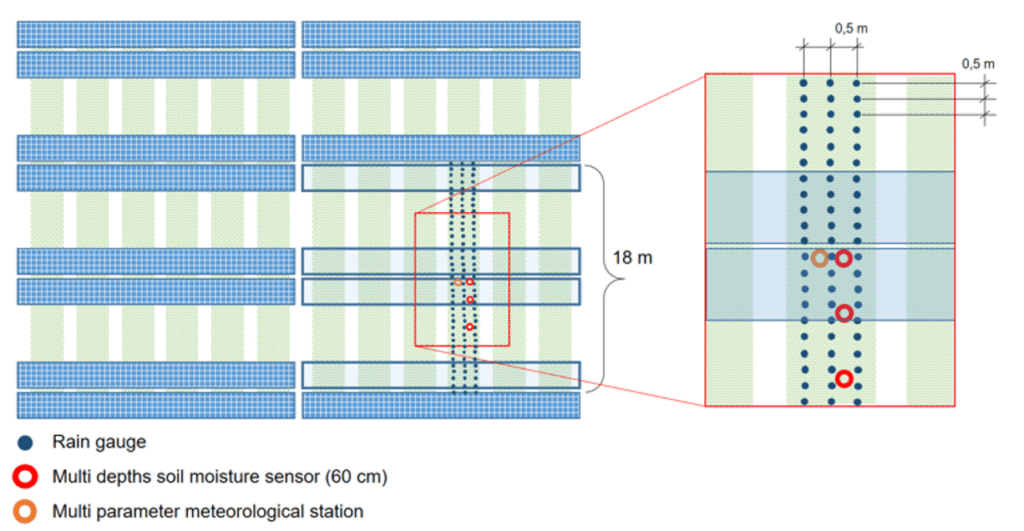

Die ersten Messungen konzentrierten sich auf die Niederschlagsverteilung unter der Anlage. Dafür wurden 3 Messplots in der Projektfläche eingerichtet und mit verschiedene Versuchsaufbauten untersucht. Ein Messplot befindet sich unterhalb der APV ohne Auffangrinnen an den Solarmodulen, ein Messplot unter der APV mit Auffangrinnen und eine Messplot als Referenzfläche neben der APV. Zu Beginn wurden je Messplot 111 Regenmesser eingebaut (siehe Abbildung 1), im späteren Verlauf wurden die Versuche modifiziert und mit 70 weiteren Regenmessern ergänzt, um den Bereich der Abtropfkanten mit höherer Auflösung darzustellen.

Abbildung 1: Darstellung des ersten Versuchsaufbaus zu Beginn der Messungen. Im Projektverlauf wurde der Versuchsaufbau den Ergebnissen angepasst.

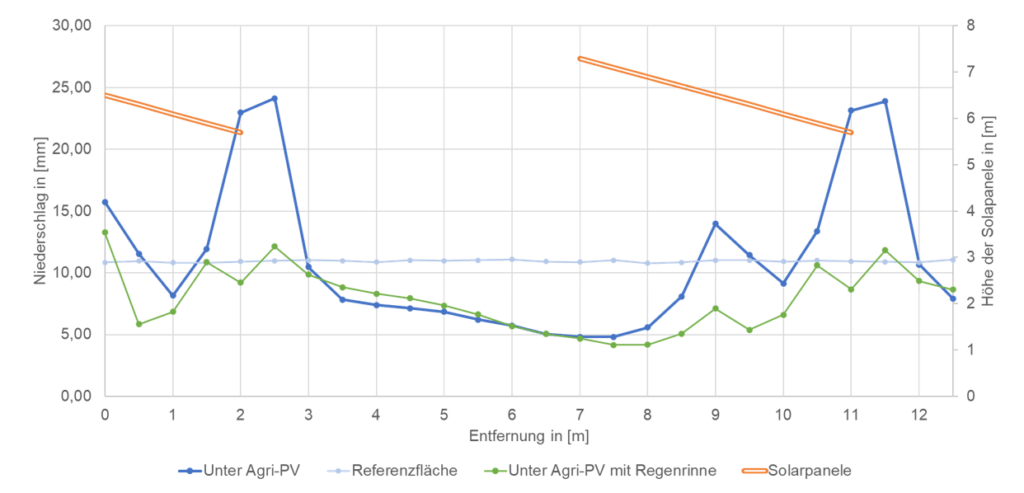

Eine deutlich heterogene Niederschlagsverteilung mit Bildung von ausgeprägten Abtropfkanten wurde unter der APV festgestellt. In dem Bereich, in dem das Niederschlagswasser mit Rinnen aufgefangen und weggeleitet wird, ist das Auftreten der Abtropfkanten von der Niederschlagsintensität abhängig. (Siehe Abbildung 2)

Abbildung 2: Darstellung der Niederschlagsverteilung unterhalb der APV und auf der Referenzfläche aus gemittelten Messwerten von 23 ausgewerteten Ereignissen.

Die Bewässerung der Anbaufläche wird im Normalbetrieb mit einem Düsenwagen durchgeführt, unter der Anlage sollte das Bewässerungssystem auch mit einer Tropfbewässerung verglichen werden. Während der Projektlaufzeit war der Bereich unter der APV durch die Niederschläge in den Jahren 2023 und 2024 aber so aufgeweicht, dass eine Bewirtschaftung unter der Anlage nicht möglich war. Durch den weichen Boden konnte das landwirtschaftliche gerät nicht unter der Anlage rangieren und somit konnten keine Vergleiche der Bewässerungssysteme durchgeführt werden.

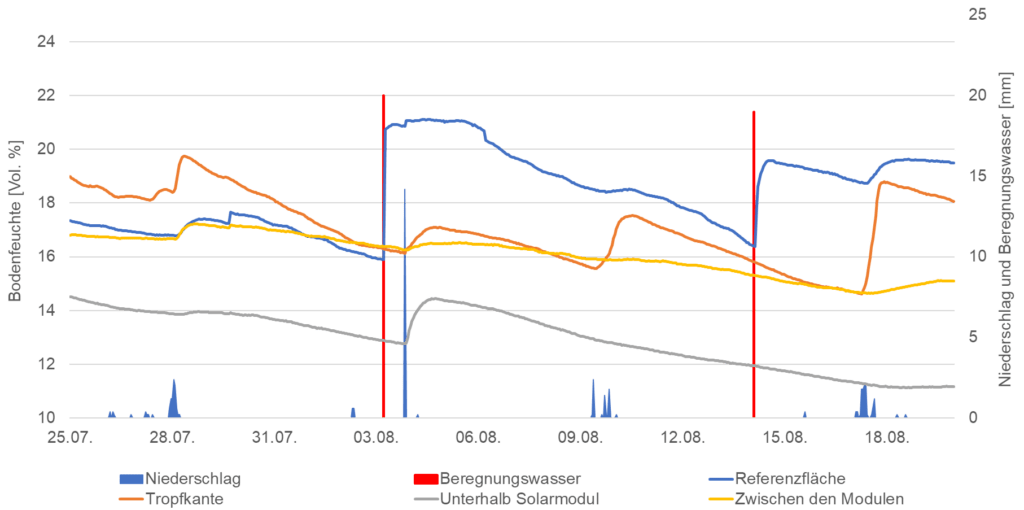

Im weiteren Verlauf des Projektes wurden räumlich sehr detaillierte Daten zu der Wasserverteilung unterhalb der Agri-PV-Anlage erhoben. Es konnten Unterschiede bei der Bodenfeuchte an verschiedenen Stellen unterhalb der Anlage mit den Werten aus der Referenzfläche bis zu einer Tiefe von 60 cm unter GOK verglichen werden und Rückschlüsse auf die Beschattung des Bodens durch die Anlage gezogen werden.

In Abbildung 3 kann man sehr gut erkennen, dass der Bereich unter den Solarmodulen die geringste Bodenfeuchte aufweist, während die Bodenfeuchte in der Referenzfläche mit Beregnungsgaben erhöht wurde. Weiterhin sieht man dass der Effekt der Abtropfkanten auch in 30 cm tiefe noch gut erkennbar ist.

Abbildung 3: Darstellung der Bodenfeuchte in 30 cm unter GOK an verschiedenen Messpunkten, sowie Niederschlag und Bewässerungsgaben.

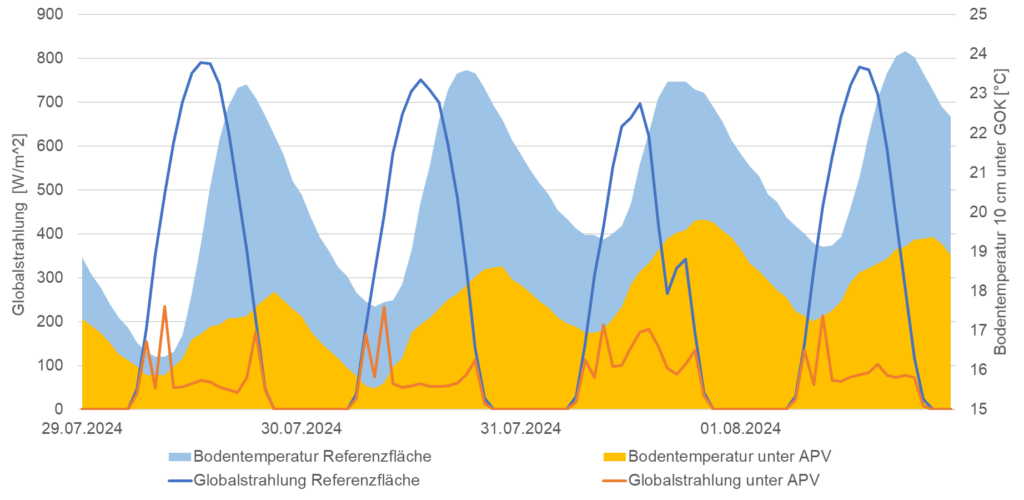

Durch die Messung verschiedener meteorologischer Parameter (Temperatur, relative Feuchte, Luftdruck, Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Globalstrahlung) unterhalb der Anlage und in der Referenzfläche konnten Unterschiede in der Globalstrahlung erfasst und auch die Unterschiede in der aus den Messwerten berechneten potentiellen Verdunstung (Pennman-Monteith FAO56) aufgezeigt werden. Zusätzlich wurde auf der Referenzfläche der Niederschlag gemessen. Durch die Ergebnisse lassen sich Rückschlüsse auf die Reduzierung des Wasserbedarfs unterhalb der Anlage ziehen.

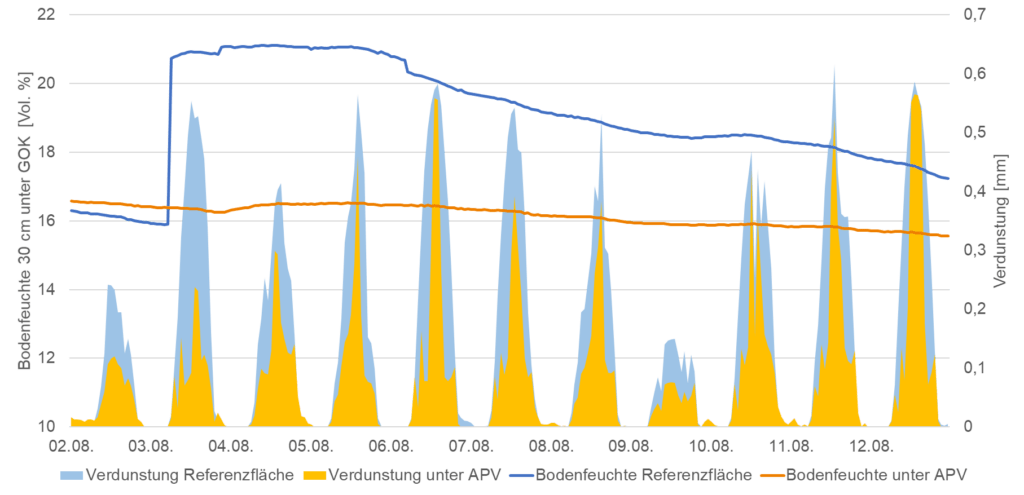

In Abbildung 4 sieht man die Korrelation zwischen der Globalstrahlung und der Bodentemperatur in 10 cm tiefe unter der APV und auf der Referenzfläche. Das hat direkte Auswirkungen auf die Berechnung der Verdunstung nach Penman-Monteith (FAO56) die zusammen mit der Bodenfeuchte 30 cm unter GOK in Abbildung 5 dargestellt ist.

Abbildung 4: Darstellung der Korrelation zwischen Globalstrahlung und Temperatur

Abbildung 5: Darstellung der Verdunstung nach Penman-Monteith (FAO56) und der Bodenfeuchte in 30 cm unter GOK

Grundsätzlich können wir aus unseren Ergebnissen einen geringeren Wasserbedarf für Pflanzen unterhalb der Anlage ableiten. Dies ergibt sich aus einer reduzierten Verdunstung unterhalb der Agri-PV Anlage, die hauptsächlich durch die Verschattung beeinflusst wird. Um Reduzierung genau zu quantifizieren bedarf es allerdings weiterer Messungen und Auswertungen, die über den Umfang in diesem Projekt hinausgehen.

Insgesamt sind die Auswirkungen der Anlage auf die Pflanzen von sehr vielen Faktoren abhängig. Angefangen beim Standort der Anlage, über die Art und Ausführung der Anlage bis hin zu den angebauten Kulturpflanzen. Alle diese Faktoren haben einen Einfluss auf den aktuellen Wasserbedarf. Weiterhin bieten Agri-PV-Anlagen eine Möglichkeit Niederschlagswasser aufzufangen und in einen Speicher abzuleiten. Dies könnte ein Teich, oder aber auch ein unterirdisches Bauwerk sein. Dadurch ließen sich z.B. Winterniederschläge bis zum Frühjahr speichern, oder aber auch Überschusswasser bei Starkregenereignissen zurückhalten.

Für weitere Informationen sind wir gerne für Sie da;

[1] Fraunhofer ISE (2022): Agri-Photovoltaik: Chance für Landwirtschaft und Energiewende. Online verfügbar unter https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/APV-Leitfaden.pdf, zuletzt geprüft am 05.10.2023.

Projektleiter:

Prof. Dr.-Ing. Klaus Röttcher

| Email: | k.roettcher@ostfalia.de |

| Phone: | +49 5826 988 61230 |

Dipl.-Ing. (FH) Dominic Meinardi M.Sc.

| Email: | d.meinardi@ostfalia.de |

| Phone: | +49 5826 988 61640 |